Premier report, second report, troisième report, annulation partielle par le Conseil d’État le 25 novembre 2020, (qui avait pourtant analysé et validé le texte en 2019), la réforme des règles d’indemnisation de l’Assurance chômage semble avoir du plomb dans l’aile…. Faisons le point ensemble :

Sommaire

Rappel des épisodes précédents

Le vendredi 26 juillet 2019 était publié au JO le décret 2019-797 modifiant les règles d’indemnisation de l’Assurance chômage.

Pour mémoire, cette réforme controversée est un changement complet de paradigme, car elle :

- Durcit la condition d’entrée dans le régime (il faut désormais avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour avoir le droit à percevoir une allocation, contre 4 mois sur les 28 derniers mois précédemment)

- Neutralise le mécanisme des droits rechargeables, mis en place en 2014, et qui permettait aux demandeurs d’emploi qui travaillaient au moins 150h (1 mois) de prolonger leurs droits. Avec la réforme cette condition est passée à 910h (6 mois)

- Modifie le mode de calcul de la durée du droit pour avoir une durée de droit non plus équivalant au nombre de jours travaillés, mais au nombre de jours calendaires,

- Transforme le mode de calcul de l’allocation en divisant l’ensemble des rémunérations perçues non plus par le nombre de jours travaillés, mais par le nombre de jours calendaires.

- Introduit un mécanisme de bonus-malus pour inciter les employeurs à moins recourir aux contrats courts

- Met en place un mécanisme de dégressivité du montant de l’allocation pour le demandeur d’emploi qui avait un salaire de plus de 4500€ brut par mois, en moyenne sur les 24 derniers mois

Pour le Gouvernement, cette réforme a été pensée et calibrée pour sanctionner l’abus de contrat court et favoriser l’utilisation des CDI.

Ainsi, théoriquement le bonus/malus est pensé comme une sanction de l’employeur qui abuse des contrats courts, et la prise en compte, des jours calendaires – à la place des jours travaillés – pour le calcul de la durée du droit et le montant de l’allocation, est pensée comme une sanction pour le demandeur d’emploi qui privilégie les contrats courts.

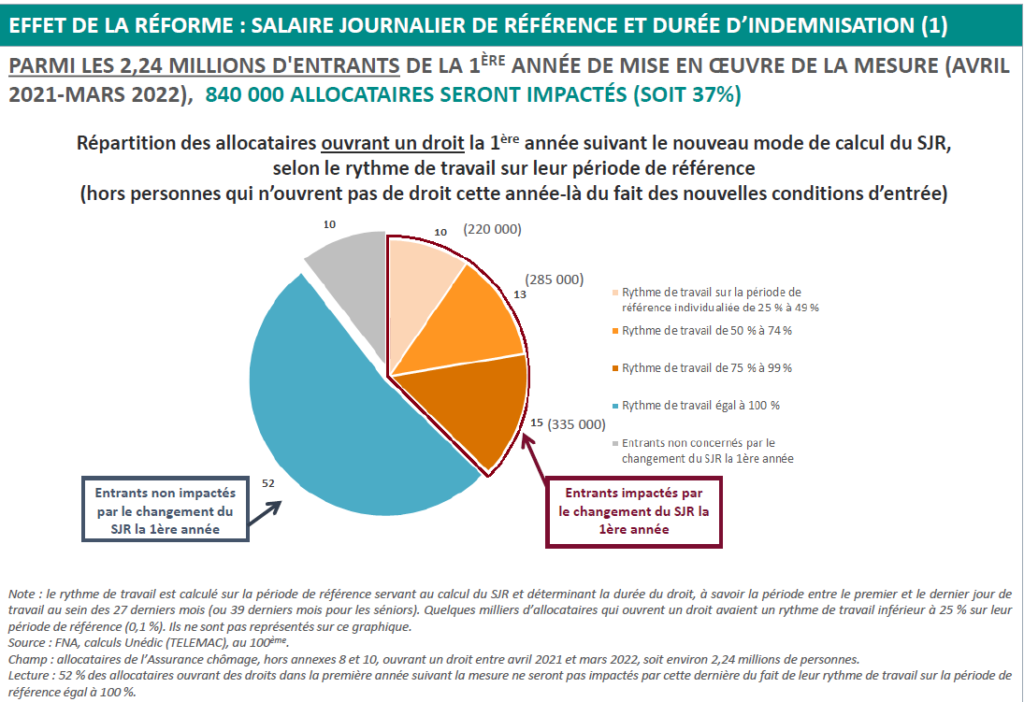

Sur ce point, il est intéressant de constater que la réforme du mode de calcul de l’allocation, point qui a cristallisé l’ensemble des critiques, sera sans conséquence pour plus de 60% des demandeurs d’emploi indemnisé.

Les principaux impactés par cette réforme sont les demandeurs d’emploi qui ont travaillé moins de 75% du temps sur la période de référence, soit « seulement » 23% des allocataires (500 000 personnes).

Rappelons enfin que cette réforme a été pensée dans un contexte économique favorable dans lequel le taux de chômage était en forte baisse.

Si les choix du Gouvernement, et la traduction juridique de ces choix peuvent légitimement être questionnés / faire l’objet d’un débat, ce n’est pas l’objet de cette chronique qui vise uniquement à faire le point sur la mise en place de la réforme.

La mise en place de la réforme

À l’origine, la réforme avait été pensée pour une mise en place en trois temps :

- Au premier novembre 2019 entrait en vigueur la dégressivité, la condition d’entrée à 6 mois sur les 24 derniers mois, et la mobilisation des droits rechargée à 6 mois contre 1 mois précédemment.

- Au premier avril 2020, entrait en vigueur la nouvelle méthode de calcul de l’allocation et de la durée du droit

- Au premier janvier 2021 le bonus-malus (calculé sur la base des ruptures de contrat de travail de l’année 2020) devait opérationnelle.

Si la première partie de la réforme a effectivement été mise en place dès le 1er novembre 2020, la crise de la Covid-19 et la décision du Conseil d’État du 25 novembre 2020, ont forcé le Gouvernement à revoir sa copie. C’est ce que nous allons voir dans la suite de cette brève :

La réforme et la Covid-19

Report, neutralisation et ajustements sont les trois leviers que le Gouvernement a décidé d’activer face à la crise de la Covid-19.

Report tout d’abord, puisque le Gouvernement a décidé de reporter au 1er septembre 2020 l’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de l’allocation et de la durée du droit.

À peine ce report acté, il est décidé un report du report au 1er janvier 2021, puis avec l’arrivée de la seconde vague et du re confinement, un report du report du report a été annoncé par le Premier Ministre lors de la conférence du dialogue social à Matignon le 26 octobre 2020.

Neutralisation, ensuite, puisque le Gouvernement a décidé de :

- Neutraliser la période du premier confinement dans la détermination du salaire de référence,

- Prolonger la durée de la période de référence de 24 mois de la durée du premier confinement. Ce qui conduit a avoir une période de référence qui peut aller jusqu’à 27 mois contre 24 avec le réforme, et 28 avant la réforme,

- Prolonger les droits des demandeurs d’emploi qui arrivaient en fin de droit pendant le confinement,

- Geler le décompte des 6 mois au-delà duquel la dégressivité est applicable,

La Ministre du Travail a annoncé que des mesures similaires vont prochainement être déployées pour la durée du second confinement.

Ajustement enfin puisque compte tenu du contexte de crise sanitaire et économique, le Gouvernement souhaite « ajuster certains curseurs de la réforme ».

D’un côté, il y a les ajustements temporaires (baisse de la condition d’entrée à 4 mois depuis le 1er aout 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, gel du décompte de la dégressivité), et de l’autre les ajustements de la réforme en elle-même.

Ces ajustements de la réforme, qui sont en cours de discussions avec les partenaires sociaux, concernent les points suivants :

- La modification de la condition d’entrée dans le régime (abaisser le seuil des 6 mois ou faire un seuil pour les jeunes)

- La dégressivité (revoir les seuils)

- La mobilisation des droits rechargés (abaisser le seuil des 910h)

- La Bonus / malus (reporter sa date de mise en œuvre)

- Le Mode de calcul de l’allocation (amoindrir l’impacte de la réforme pour les plus précaires)

Cependant, quelques jours avant la prochaine concertation entre les partenaires sociaux et la Ministre, sur les ajustements de la réforme, le Conseil d’État est venu annuler les deux piliers de la réforme.

La réforme VS le Conseil d’État

A la suite de la publication au JO du décret réformant les règles d’indemnisation du risque chômage, plusieurs organisations syndicales (CGT, FO et CFE-CGC) et quelques fédérations patronales ont attaqué devant le Conseil d’État le décret.

Un an après, le Conseil d’État – qui avait validé le texte en 2019 – annule les deux piliers de la réforme : le Bonus / Malus et la reforme du mode de calcul de l’allocation.

Si l’annulation du Bonus/Malus est le fait d’un simple vice de forme, le Conseil d’État est plus sévère sur le nouveau mode de calcul de l’allocation qui, selon lui, entraîne une rupture d’égalité entre les demandeurs d’emploi en emploi continu et ceux en emploi discontinu.

Que reste-t-il de la réforme ?

Ajustement, neutralisation, report, annulation, concertation … La question que tout le monde se pose c’est : mais que reste-t-il de la réforme ?

Pour les curieux qui veulent en savoir plus sur les fondements idéologiques de cette réforme, et ses impacts, nous pouvons vous conseiller les lectures suivantes :

- Le rapport de Thomas Audigé, Pierre Ramain : « Gouverner de l’Assurance-chômage » – Terra Nova

- La Note de Pierre Cahuc et Corinne Prost « Améliorer l’assurance chômage pour limiter l’instabilité de l’emploi » – Conseil d’analyse économique

- La thèse de Laura Khoury « Assurance chômage optimale et comportements en emploi »

- La note n°6 de la chaire Travail de la PSE « Assurance chômage et durée des emplois »

- Le dossier de référence de la négociation fait par l’Unedic pour les partenaires sociaux en 2014, 2016 et 2018.

- L’étude d’impact de la réforme de l’Assurance chômage faite par l’Unedic, actualisée en novembre 2020